Zulässige Höhe der Dachaufbauten

Art. 18a RPG bzw. Art. 32a RPV regeln auf nationaler Ebene, wann eine Solaranlage dem Meldeverfahren untersteht, d.h. grundsätzlich ist das Meldeverfahren möglich, wenn die geplante Solaranlage genügend angepasst ist. Hier ist insbesondere Art. 32a Abs. 1bis RPV zu erwähnen, der festhält, dass Solaranlagen auf Flachdächern als genügend angepasst gelten, wenn sie die Oberkante des Dachrandes um höchstens einen Meter überragen. Kommunale Bauordnungen enthalten teils noch Bestimmungen, die damit nicht vereinbar und somit bundesrechtswidrig sind (z.B. zulässige Aufbauten auf Flachdächern). Auf kommunaler Ebene ist allenfalls zu regeln, ob Solaranlagen innerhalb des bundesrechtlichen Spielraums zonenspezifische Höhenbegrenzungen/Höhenkoten überschreiten dürfen. Gemäss den meisten kantonalen Gesetzen gelten solche Begrenzungen nicht für «technisch bedingte Dachaufbauten», zu denen in der Regel auch Solaranlagen zählen.

Falls maximale Höhen festgelegt werden, so ist zu beachten, dass diese von der jeweiligen Schneehöhe abhängt: In schneereichen Gebieten müssen höhere Aufständerungen verwendet werden, ebenso bei Gründächern.

Vorschlag Musterbestimmung: «Solaranlagen auf Flach- und Steildächern dürfen das Zonenprofil überschreiten».

Zulässigkeit resp. Verbot in gewissen Zonen

Im Idealfall sind Solaranlagen auf allen Gebäuden zulässig. Selbstverständlich sind zonen- und objektspezifische gestalterische Auflagen möglich, siehe auch unten «Auflagen zur Gestaltung».

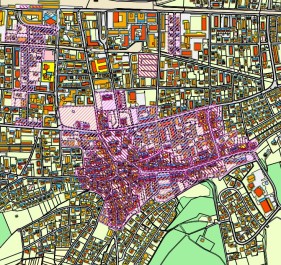

Einige Gemeinden bezeichnen jedoch Gebiete, in denen Solaranlagen implizit oder explizit verboten sind, wie etwa die Berner Altstadt. Solche Bestimmungen können in Einzelfällen, wie etwa in einem Unesco-Weltkulturerbe, gerechtfertigt sein, aber dies sollte eine absolute Ausnahme bilden. Da das Meldeverfahren gemäss Art. 32b RPV auf Schutzobjekten nicht zugelassen ist, kann die Gemeinde oder der Kanton Auflagen bezüglich der Gestaltung von Solaranlagen auf solchen Objekten erlassen (siehe auch unten «Auflagen zur Gestaltung»). Wichtig ist dabei die frühzeitige und konstruktive Beratung der Bauherrschaften, allenfalls auch unter frühzeitigem Beizug der zuständigen Denkmalpflege und/oder von Heimatschutzorganisationen.

Vorschlag Musterbestimmung: «Auf allen Dachflächen sind Solaranlagen zulässig.»

Auflagen zur Gestaltung

Bei Solaranlagen, welche die Voraussetzungen für das Meldeverfahren gemäss Art. 32a RPV Abs. 1, erfüllen, dürfen Gestaltungsvorschriften nur erlassen werden «wenn sie zur Wahrung berechtigter Schutzanliegen verhältnismässig sind und die Nutzung der Sonnenenergie nicht stärker einschränken als Absatz 1» (Art. 32a RPV Abs. 2). In Zonen, die gemäss kantonaler Gesetzgebung nicht für das Meldeverfahren zugelassen sind (z.B. Ortskernzonen) oder auf geschützten Objekten sind hingegen solche Auflagen zulässig. Dabei ist wichtig, dass die Bewilligungsbehörde die wirtschaftlichen Folgen solcher Auflagen beachtet:

- Indach-Anlagen: PV-Module und Sonnenkollektoren können anstelle konventioneller Dachmaterialien (z.B. Ziegel) verwendet werden und deren Funktion als Witterungsschutz übernehmen. Man spricht von dachintegrierten, bzw. Indach-Anlagen. Sie ermöglichen ästhetisch besonders hochwertige Lösungen, auch dank spezialisierter Produkte von schweizerischen Firmen. Die Mehrkosten der integrierten Anlagen gegenüber Aufdachanlagen liegen jedoch zwischen 13 % und 28% (Quelle: Photovoltaikmarkt: Preisbeobachtungsstudie 2022, Energie Schweiz)

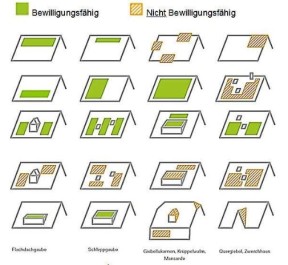

- Vorschriften zur Anordnung (z.B. ausschliesslich Rechtecke) schränken die nutzbare Fläche ein. Winterthur hat beispielsweise die Anforderung an kompakte, zusammenhängende Flächen gelockert und auch mehrere zusammenhängende Modulanordnungen können nun auf der Dachfläche installiert werden. Neu sind so auch technisch bedingte Auslassungen und Versetzungen zulässig (Informationen Stadt Winterthur).

- «All black»-Module mit schwarzen Rückseitenfolien und evtl. dunklen Rahmen weisen etwas geringere Erträge als Standardmodule mit weissen Rückseitenfolien auf.

- Gefärbte Gläser (z.B. Terrakotta, ähnlich wie Ziegel) verursachen deutliche Mindererträge.

- Kleinmodule («Solarziegel») sind um Faktoren teurer als Standardmodule oder Spezialmodule für die Dachintegration («Solarschindeln»). Zudem sind sie in der Montage und im Unterhalt aufgrund der vielen Steckverbindungen aufwendiger.

Insbesondere bei Gemeinden im Bundesinventar schützenswerter Ortsbilder von nationaler Bedeutung (ISOS), in Schutzzonen oder bei Kulturdenkmälern werden Fragen des Heimatschutzes von Bedeutung. Zur Einordnung der Interessen hilft folgender Artikel (Seite 12) mit einem Gespräch zum Thema zwischen Swissolar, dem schweizerischen Heimatschutz und der Schweizerische Energie-Stiftung SES. Zudem sind unten Beispiele aufgeführt, bei denen mit guten Lösungen und Kompromissen in Kernzonen eine Blockade durch entgegenstehende Interessen verhindert werden konnte.

Vorschlag Musterbestimmung: «Im ordentlichen Baubewilligungsverfahren kann die Gemeinde für Solaranlagen auf Denkmalschutzobjekten oder in Zonen mit dem ISOS-Schutzziel A gestalterische Auflagen machen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten pro installierte Leistung sollen nach Möglichkeit nicht das Doppelte der Kosten einer gebäudeintegrierten Anlage mit Standardmodulen überschreiten.»

Als Referenzpreis kann dabei auf die jährlich publizierte Photovoltaikmarkt-Preisbeobachtungsstudie oder den Solarrechner von EnergieSchweiz zurückgegriffen werden. Die Preise werden jeweils in CHF pro Kilowatt installierter Leistung ausgewiesen. Die durchschnittliche Einfamilienhaus-PV-Anlage hat aktuell eine Grösse von 11 kW.

Abbildung: Medianwerte der spezifischen Kosten von Aufdach-PV-Anlagen. (Quelle: Photovoltaikmarkt: Preisbeobachtungsstudie 2023, EnergieSchweiz)